⸺Skoliose⸺

Skoliose ist die allgemeine Bezeichnung für eine Verformung der Wirbelsäule und leitet sich aus dem griechischen Wort [scolios] für „krumm“ ab. Sie kann an allen Abschnitten der Wirbelsäule vom Hals bis zu den Lendenwirbeln auftreten, manchmal auch an mehreren Positionen gleichzeitig.

Man unterscheidet zwischen idiopathischer und sekundärer Skoliose. Die sekundäre Skoliose ist seltener und häufig eine Folge von Fehlbildungen, Systemerkrankungen, Nerven- oder Muskelerkrankungen. Bei 80 bis 90 Prozent der Skoliosen handelt es sich um eine sogenannte idiopathische Skoliose, bei der die Ursache nicht gänzlich geklärt ist. Es wird jedoch vermutet, dass hormonelle, neuronale und muskuläre Störungen die Auslöser sind. Offenbar wird die Neigung zu Skoliose vererbt, denn die Erkrankung tritt familiär gehäuft auf.

Idiopathische Skoliose

Tritt die idiopathische Skoliose vor dem dritten Lebensjahr auf, handelt es sich um eine sogenannte infantile Skoliose, zwischen dem vierten und zehnten Lebensjahr spricht man von juveniler Skoliose und ab dem elften Lebensjahr von adoleszenter Skoliose. Immer häufiger werden bei Erwachsenen auch sogenannte adulte Skoliosen erkannt.

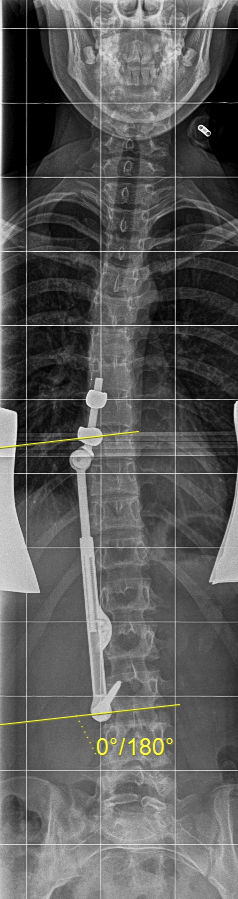

In Deutschland sind drei bis fünf Prozent der Bevölkerung von dieser Erkrankung betroffen. Skoliosen werden nach dem Cobb-Winkel eingeteilt, der den Grad der Wirbelsäulenverkrümmung angibt und damit ein Maßstab für den Schweregrad der Skoliose ist. Dieser Winkel kann im Röntgenbild gemessen werden. Definitionsgemäß spricht man erst ab einem Cobb-Winkel von 10° von einer Skoliose. Bei Mädchen tritt die Krankheit sechsmal häufiger auf als bei Jungen, bei Skoliosen über einem Cobb-Winkel von 30° sind sogar zehnmal mehr Mädchen als Jungen betroffen.

Wird eine Skoliose nicht behandelt, wird sich die Verformung der Wirbelsäule in der Regel immer weiter verstärken.

Das kann zu Bewegungseinschränkungen, Versteifungen und zu Abnutzungserscheinungen in den betroffenen oder benachbarten Wirbelsäulenabschnitten führen. Eine fortgeschrittene Skoliose wird erkennbar beispielsweise durch eine Ausprägung eines Rippenbuckels oder Rippentals, eine asymmetrische Form der Nackenmuskulatur und des Taillendreieckes, eine schräge Kopfhaltung oder einen Schulter- und/oder Beckentiefstand. In schweren Fällen können durch die ungleichmäßigen Belastungen Beschwerden der Muskulatur und der Gelenke sowie Beeinträchtigung von Lunge und Herz auftreten. Wichtig ist es auf jeden Fall, die Skoliose rechtzeitig im Anfangsstadium zu erkennen, z.B. im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen oder auch durch aufmerksame Beobachtung der Eltern.

Konservative Behandlung

Nach der ersten Diagnose einer Skoliose beim Kind und einem Skoliosegrad bis 20° Cobb-Winkel wird zunächst ein konservativer Behandlungsplan entwickelt:

Dazu zählen die Schulung der Eltern und der jungen Patienten, Physiotherapie, eventuell die Anpassung von Einlagen bei unterschiedlicher Beinlänge und die regelmäßige Kontrolle durch den behandelnden Arzt. Übersteigt der Skoliosegrad 20° Cobb-Winkel und kommen weitere Risikofaktoren wie z.B. das Alter des Kindes, Reifegrad und ein schnelles Voranschreiten der Skoliose hinzu, wird üblicherweise eine Korsett-Therapie empfohlen. Das Korsett ist eine sogenannte wachstumslenkende Maßnahme. Sie soll die Skoliose zumindest teilweise korrigieren und diese reduzierte Krümmung bis zum Wachstumsabschluss halten. Das Korsett wird nach einem individuellen Abdruck aus thermoplastischem Kunststoff gefertigt und übt durch seine Form Druck gegen die Außenseite der Krümmung aus. Um effektiv zu wirken, muss es Tag und Nacht getragen werden. Ziel ist es, eine Operation zu umgehen oder bei sehr jungen Patienten zumindest hinauszuzögern. Bei richtiger Anwendung und guter Mitarbeit von Patient und Familie ist der Effekt der Korsett-Therapie wissenschaftlich bewiesen. Grundlage für eine erfolgreiche konservative Therapie ist die Anpassung des ersten Korsetts durch einen erfahrenen Korsettbauer, eine begleitende Physiotherapie sowie das Erlernen von Eigenübungen.

Operative Therapie

Bei schnell voranschreitenden höhergradigen Skoliosen kann eine Operation notwendig werden. Ziel ist die Korrektur der Skoliose, die Wiederherstellung einer guten Balance und nicht zuletzt auch eine optische Verbesserung.

Bei einer Operation können durch in die Wirbelsäule eingebrachte Schrauben in Verbindung mit Stäben deutliche Korrekturen einer Skoliose sicher erreicht werden. Je ausgeprägter die Skoliose wird und je steifer die Wirbelsäule bereits ist, umso größer wird der operative Aufwand einer Skoliosekorrektur.

Einige idiopathische Skoliosen verschlechtern sich während der Wachstumsphase und besonders in der Pubertät schnell. In dieser Situation können ein zu langes, beobachtendes Warten und ein unbehandelter Verlauf zu schweren Krümmungen am Ende des Wachstums führen, die dann oft aufwendig operativ korrigiert werden müssen. Neben einer guten Korsett-Therapie kommen daher auch sogenannte wachstums-lenkende operative Korrekturverfahren erfolgreich zum Einsatz. Hierzu zählen z.B. das Apifix und das VBT (Vertebral Body Tethering).

Bei Patienten, bei denen die Wirbelsäule noch ausreichend flexibel und die Krümmung noch nicht zu weit fortgeschritten ist, wird in den letzten Jahren zunehmend das ApiFix-Verfahren als Alternative zur klassischen Versteifenden Operation angewandt. Das ApiFix-System wird an drei Punkten der Wirbelsäule fixiert und lässt sich anschließend nach dem Ratschenprinzip aufdehnen, so dass die Wirbelsäule aufgerichtet wird. Diese Methode hat viele Vorteile: Die Wirbelsäule bleibt beweglich und die Operation ist weniger aufwändig. Sie dauert ca. eine Stunde, es gibt nur einen geringen Blutverlust und nach drei bis vier Tagen kann der Patient wieder nach Hause gehen.

Das Implantat wird nach Wachstumsabschluss oder spätestens 3-4 Jahre nach Implantation wieder entfernt.